新型コロナワクチンは何種類?ノババックスとは?4社徹底比較!副反応やオミクロン株への効果の違いも解説

2022年に入り、新型コロナ3回目のワクチン接種が全国で開始されました。

しかし、生産や消費活動の中心である若い世代の接種率がなかなか上がりません。

変異株「BA.2」の台頭により「第7波」が懸念されるなか、各自治体は接種率の向上に頭を悩ませています。

その背景には、「副反応が怖い」、「どの製造メーカーを受ければいいか悩んでいる。」などの理由があげられます。

2022年4月、厚生労働省は新たにアメリカのバイオテクノロジー企業「ノババックス」が開発した新型コロナワクチンを承認しました。

組み換えタンパクワクチンと呼ばれる型で、他のワクチンと比べて副反応が少ないことが期待されています。

そこで今回は、各メーカーごとの新型コロナワクチンの種類について徹底比較します。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

新型コロナワクチンの種類は?

出典:こびナビ「1-1 ワクチンにはどのような種類がありますか?」

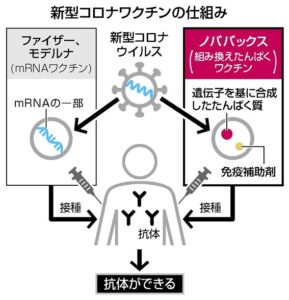

ワクチンの種類は、国内外においてmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン・不活化ワクチン・組換えタンパクワクチン・ペプチドワクチン・DNAワクチン・ウイルスベクターワクチンなどさまざまな種類に分けられます。

現在、国内ではファイザー製・モデルナ製・アストラゼネカ製の3種類のワクチンが承認されており、2022年4月に国内で4番目となるノババックス製ワクチンが承認されました。

1つずつ詳しく解説していきます。

(1)ファイザー製の新型コロナワクチン

アメリカの企業ファイザー社のワクチン「コミナティ筋注」は、ドイツのバイオ企業「ビオンテック」と共同開発したものです。

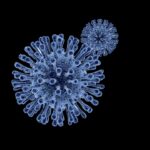

mRNA(メッセンジャーRNA)と呼ばれるワクチンで、新型コロナのスパイクたんぱく質の設計図(遺伝情報)を脂質の膜に包んでいます。

このワクチンを接種し、mRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、細胞内でスパイたんぱく質が作られます。

そして、免疫の仕組みが働くことでウイルスを攻撃する抗体を作るよう促します。

mRNAは非常に不安定な物質のため、超低温冷凍で保管する必要があります。

以前は、−75℃前後で最大6ヶ月間の保存が必須でしたが、最近の見解では、−20℃前後でも最大2週間の保存が可能となりました。

これにより、通常の冷凍庫での取り扱いができるようになり、各地への輸送やクリニックでの保管も簡単になりました。また、開封していない場合は2〜8℃の医薬品冷蔵庫で最大5日間保存可能とされます。

ファイザー製ワクチンは、2021年2月に承認され、医療従事者から優先接種が開始されました。2022年内に計2億500万回分のワクチンの供給を受ける予定です。

|

★接種対象者 ・初回接種(1回目・2回目接種):5歳以上の方 ★接種回数 3週間間隔で2回 ★接種方法 通常は上腕の筋肉(三角筋)に筋肉注射 ※12歳以上の場合は1回0.3mL(30μg)、5~11歳の場合は1回0.2mL(10μg)使用 |

(2)モデルナ/武田製の新型コロナワクチン

アメリカの企業モデルナ社のワクチン「スパイクバックス筋注」もファイザー製と同様にmRNAワクチンです。

−25℃〜−15℃の冷凍庫で最大6ヶ月間保管し、医療機関や接種会場では、2〜8℃の冷蔵庫で30日間保管できるとされます。

モデルナ製ワクチンは、2021年5月に初めて薬事承認され、武田薬品工業株式会社による国内での流通のもと、2022年内に計1億6300万回分のワクチンの供給を受ける予定です。

|

★接種対象者 ・初回接種(1回目・2回目接種):12歳以上の方 ・追加接種(3回目接種):18歳以上の方 ★接種回数 4週間間隔で2回 ★接種方法 通常は上腕の筋肉(三角筋)に筋肉注射 ※初回(1回目・2回目)接種では1回0.5mL、追加(3回目)接種では1回0.25mL使用 |

(3)アストラゼネカ製の新型コロナワクチン

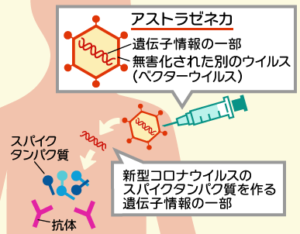

イギリスの企業アストラゼネカ社のワクチン「バキスゼブリア筋注」は、オックスフォード大学と共同開発したものです。ウイルスベクターワクチンと呼ばれるワクチンです。

新型コロナのスパイクたんぱく質を作る設計図(遺伝子情報)の一部を無害化された別のウイルスに組み込み投与します。

ヒトの細胞に取り込まれると、細胞内でスパイクたんぱく質が作られ、免疫の仕組みが働き、ウイルスを攻撃する抗体作られるという仕組みです。

ファイザー製やモデルナ製が超低温での輸送・保管が必要になるのに対して、アストラゼネカ製のワクチンは2〜8℃の冷蔵庫での保管で最大6ヶ月間の保管が可能です。

アストラゼネカ製ワクチンは、2021年8月より予防接種法に基づく接種の対象となりました。

|

★接種対象者 ・原則40歳以上の方 ※ただし、他の新型コロナワクチンに含まれる成分に対してアレルギーがあり接種できない等、特に必要がある場合は18歳以上の方 ★接種回数 4~12週間間隔で2回 ★接種方法 通常は上腕の筋肉(三角筋)に筋肉注射 ※1回0.5mL使用 |

(4)ノババックス製新型コロナワクチン

アメリカの企業ノババックス社「ヌバキソビッド筋注」は、遺伝子組み換え技術を使用する「組み換えたんぱくワクチン」です。

他のワクチンよりも副反応が少ないことが期待されています。

ウイルスの表面にある突起で、抗体が攻撃する際の目印となる「スパイクたんぱく質」を人工的に作り出し投与します。

これまでに日本で承認されているファイザーやモデルナとは作用が異なり、ノババックス製のワクチンは、人工的に作ったスパイクたんぱく質そのものを投与することで免疫の反応を引き起こします。

この技術を使ったワクチンは、すでにB型肝炎や帯状ほう疹などのワクチンで実用化されています。

保管や輸送を行う際の温度は2度~8度で有効期間は9か月間です。

通常の冷蔵庫で保管できるため、病院・クリニックや自治体の接種会場での管理がしやすいとされています。

ノババックス製のワクチンは、ノババックス社から技術移管を受けて、武田薬品が国内で生産及び流通を行います。

政府は武田薬品と1億5000万回分を契約し、2022年5月下旬に配送が開始される予定です。

|

★接種対象者 ・初回接種(1回目・2回目接種):18歳以上の方 ・追加接種(3回目接種):18歳以上の方 ★接種回数 通常3週間間隔で2回 ★接種方法 通常は上腕の筋肉(三角筋)に筋肉注射 |

関連記事:新型コロナワクチン3回目接種(ブースター接種)の副反応や後遺症について

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

新型コロナワクチン種類別の効果は?

新型コロナワクチンワクチンの種類別の効果は以下の通りです。

(1)ファイザー製の新型コロナワクチン

初回接種における臨床試験の結果、発症予防効果は、12歳以上で約95%、5~11歳では90.7%であると報告されています。

ファイザー製のワクチン接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日経過してからとされています。

また、2021年2月のイスラエルの研究グループのデータによると、約92%の感染予防効果が確認されました。

これらの結果はオミクロン株が流行する前のデータですが、デルタ株と比べれば効果は低下するものの、オミクロン株にも十分な発症予防効果があることが様々な研究の中で分かってきています。

3回目接種についても、オミクロン株が流行する前のデータですが、18歳以上を対象とした臨床試験において、3回目接種から1か月後の中和抗体価が2回目接種から1か月後の中和抗体価と比べ、数倍高い値であると報告されています。

3回目接種後はオミクロン株に対しても、発症予防の効果が一時的に回復することが示唆されています。

(2)モデルナ製ワクチン

海外の臨床試験での発症予防効果は94%と報告されています。

十分な免疫が確認されるのは、2回目の接種から14日経過してからとされています。

また、3回目接種から28日後の中和抗体価は、2回目の接種から28日後の中和抗体価と比べて高い値であったことが報告されています。

(3)アストラゼネカ製のワクチン

海外の臨床試験での発症予防効果は76%と報告されています。

十分な免疫が確認されるのは、2回目の接種から15日経過してからとされています。

変異株へのワクチンの効果については、2021年3月、オックスフォード大学などの研究グループの臨床試験によると、変異株に対してのワクチンの有効率は、70.4%だったとしています。

(4)ノババックス製のワクチン

2021年12月にノババックスやアメリカの大学グループの臨床試験によると、3週間あけて2回接種を受けた後の発症予防効果は90.4%、中等症や重症を防ぐ効果は100%であったということです。

変異ウイルスのアルファ株やベータ株などに対する発症予防効果は92.6%だったとしています。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

新型コロナワクチン種類別の副反応は?

(1)ファイザー製の新型コロナワクチン

ファイザー製の新型コロナワクチンの主な副反応は、頭痛・関節や筋肉の痛み・注射した部分の痛み・発熱・疲労・寒気などがあります。

まれに発症する重大な副反応としてアナフィラキシーショックがあげられています。

さらに、ごくまれではあるものの、初回接種ではワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。

1回目よりも2回目の接種の後に多く、特に10代から20代の若い男性に多い傾向が見られます。3回目接種では、2回目接種時よりも心筋炎の報告頻度は低かったとされています。

3回目接種では、1回目や2回目の接種と比べて主に脇の下のリンパ節の腫れが多く(全体の約5%)報告されています。

症状は2回目のほぼ同等で数日以内に自然に回復することが多いですが、まれに腫れがひどかったり、長引いたりする可能性もあります。その場合は、お近くの医療機関を受診してください。

(2)モデルナ製ワクチン

モデルナ製ワクチンの主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、発熱、疲労、寒気などがあります。

まれにおこる重大な副反応として、アナフィラキシーショックがあります。

さらに、ごくまれではあるものの、初回接種ではワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。

1回目よりも2回目の接種の後に多く、特に10代から20代の若い男性に多い傾向が見られます。3回目接種では、2回目接種時よりも心筋炎の報告頻度は低かったとされています。

3回目接種では、1回目や2回目の接種と比べてリンパ節の腫れが多く(全体の約20%)報告されています。万が一、症状がひどかったり長引いたりする場合は、医療機関を受診してください。

(3)アストラゼネカ製のワクチン

アストラゼネカ製のワクチンの主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、倦怠感、疲労、寒気、発熱などがあります。

なお、臨床試験では、これらの症状は2回目の接種時より1回目の接種時の方が、発現頻度が高い傾向が見られています。また、まれに起こる重大な副反応として、アナフィラキシーショックがあります。

アストラゼネカ社による副反応の資料によると、副反応が出た割合は接種後の接種部位の痛みが54.2%、発熱が33.6%、疲労感53.1%と報告されています。

ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に血小板減少症を伴う血栓症(a.)、毛細血管漏出症候群(b.)、ギラン・バレー症候群などの脱髄疾患(c.)を発症した例が、海外で報告されています。

- 激しい頭痛、息切れ、錯乱、目のかすみ、けいれん、胸の痛み、足のやむくみや痛み、持続する腹痛、接種部位以外の内出血などの症状のこと。接種後28日以内に発症することが多く、1回目の接種後に起きることが多い。

- 手足のむくみ、低血圧などの症状。

- しびれなどの感覚障害、手足の力が入りにくいなどの運動障害、排尿・排便障害、目のかすみなどの視力障害。

(4)ノババックス製のワクチン

ノババックス製のワクチン接種後に痛みなどなんらかの症状が出た人は、1回目の接種後は全体の58.0%、2回目の接種後には78.9%、発熱など接種した部位以外に何らかの症状が出た人は1回目の接種後に47.7%、2回目の接種後に69.5%となりました。

けん怠感が1回目の接種後には25.6%、2回目の接種後に49.5%、筋肉痛が1回目の接種後に22.7%、2回目の接種後に48.1%、頭痛が1回目の接種後に24.9%、2回目の接種後に44.5%、発熱が1回目の接種後に0.4%、2回目の接種後に5.7%などにとどまっています。

いずれも1日から2日程度で症状が軽快し、ほかの新型コロナのワクチンで報告される副反応よりも頻度は低くかったとされています。また、心筋炎や血栓症の増加は確認されませんでした。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

新型コロナワクチン4種類の相談先

(1)お住いの地域の医療機関・自治体の相談窓口の相談

まずは、かかりつけ医または自治体のホームページでワクチン副反応相談窓口があるかどうかを確認しましょう。または、直接電話で問い合わせてみましょう。

接種後数日以内に胸痛、動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたらただちにお近くの医療機関を受診しましょう。

★3回目ワクチン接種を行う家来るドクター連携クリニック

(2)家来るドクターに相談

- かかりつけ医がない

- 病院が見つからない

- 夜間・休日のワクチン副反応についての相談先がわからない

などでお困りの方は、家来るドクターにお気軽にご相談ください。

家来るドクターは夜間・休日の体調不良時に電話一本で医師が適切な対処法をご案内いたします。

救急往診が必要と判断された場合、連携医療機関の医師が最短30分でご自宅へお伺いし診察を行います。

国民健康保険適用で、各種医療証もお使いいただけます。

※登録等は不要でどなたでも365日年中無休で利用できます。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

まとめ

いかがでしたか。今回は、新型コロナワクチンを製造する4社の比較をしました。

発熱など全身の副反応が他社に比べて少ないとされるノババックス製のワクチンの国内承認により、若者世代の接種率上昇につながるのではないかと期待されています。

しかし、ワクチンはあくまでも感染を完全に予防できる訳ではありません。

ワクチン接種の有無にかかわらず、適切な感染防止策を引き続き行うようにしましょう。

関連記事:新型コロナワクチン3回目接種(ブースター接種)の副反応や後遺症について【最新情報あり】

参考文献

NHK「ノババックス社開発の新型コロナワクチン 厚労省が近く承認へ」

こびナビ「1-1 ワクチンにはどのような種類がありますか?」

この記事の監修医師

西春内科・在宅クリニック 福井 康大院長

プロフィールはこちらを参照してください。

役立つ医療の最新情報発信しております。

フォローよろしくお願いいたします!