【知っておきたい】甲状腺が原因で考えられる病気のまとめ

投稿日: 2022年04月30日 | 更新日: 2024年07月18日

目次

甲状腺とはなにか?

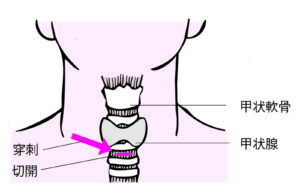

甲状腺は首の喉頭隆起(のどぼとけ)の下にある蝶のような形をした臓器で、「甲状腺ホルモン」というホルモンを分泌しています。

新陳代謝を促進するための甲状腺ホルモンを作りだす役割がある

甲状腺ホルモンにはからだの様々な機能や新陳代謝を活性化する作用があります。

甲状腺ホルモンの量は、通常、脳にある下垂体という臓器(から分泌されるホルモン)と連携しながら過不足がないようバランスが保たれています。

しかし、甲状腺そのものやそれ以外の臓器の働きに何らかの異常が生じると、そのバランスが崩れ、ホルモンの過不足による様々な症状が出現することがあります。

甲状腺の異常で引き起こされる病気

甲状腺機能亢進症

甲状腺機能亢進症とは、様々な原因で甲状腺のホルモンの分泌機能が過剰に高まり、それにより全身にさまざまな症状を引き起こしている状態のことを指します。

甲状腺機能亢進症により甲状腺ホルモンの分泌量が増加すると、以下などの交感神経刺激された際に生じる症状が見られます。

- 心拍数の増加

- 手の震え

- 血圧の上昇

- 発汗

- ほてり

他にも、活動性や基礎代謝の亢進による体重の減少や、甲状腺ホルモンの消化管機能亢進作用による下痢などが見られます。

甲状腺機能が亢進する原因疾患には、バセドウ病、甲状腺炎、甲状腺腫瘍などがあります。

「甲状腺機能亢進症」という名称はこれらの疾患の総称として、もしくは、原因が不明の甲状腺機能亢進状態に対して用いられます。

バセドウ病などでは通常、甲状腺ホルモンの合成を抑制する内服薬を用いることで症状をコントロールすることができます。

しかし、内服薬のみではコントロールが困難な場合や、内服薬を使用できない場合、重症な場合などには、甲状腺自体を摘出する手術療法や、放射線(アイソトープ)療法が必要になるケースもあります。

甲状腺ホルモンの分泌量が急激に増加すると、以下などの症状を引き起こし、非常に重篤な症状では最悪の場合は死に至ることもあります。

- 不整脈

- 高熱

- 精神異常

内服薬の有無に関わらず、甲状腺機能亢進症の治療は絶対に自己判断で中断せず、適切な治療を続けていくことが重要です。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症は、様々な原因で甲状腺機能が低下し、甲状腺ホルモンの分泌量が通常よりも低下している状態を指します。

全身の様々な臓器と精神的な活動性が低下し、身体的および精神的な様々な症状を引き起こします。

身体的な症状としては以下などがあります。

- 浮腫

- 寒気

- 体重増加

- 脱毛

- 便秘

- 皮膚の乾燥

- 生理不順

一方、精神的な症状としては、以下などの症状があります。

- 疲労感

- 抑うつ気分

- もの忘れ

- 倦怠感

- 無気力感

自覚症状がほとんどない場合もあります。

しかし、治療が必要な程度にまで甲状腺ホルモン量が低下しているにも関わらず放置して重症化すると、意識障害を引き起こす「粘液水腫性昏睡」といった状態に至ることや、心不全や骨粗しょう症などの重篤な合併症を引き起こすこともあるため注意が必要です。

また、生理不順や不妊、小児期の成長・発達障害がみられることもあります。

甲状腺機能が低下する代表的な原因疾患には、慢性的な炎症が生じることで徐々に甲状腺が破壊されていく慢性甲状腺炎(橋本病)があります。

亜急性甲状腺炎や無痛性甲状腺炎など、甲状腺に炎症が生じる疾患の経過中に、一時的な甲状腺機能の低下が見られることもあります。

他にも、甲状腺に対する放射線治療、慢性的なヨウ素不足が原因になることがあります。

甲状腺ホルモンは脳に存在する下垂体と呼ばれる部位から放出される「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」によって分泌が促進されるため、下垂体機能異常による「続発性甲状腺機能低下症」もあります。

甲状腺がん

その名の通り、甲状腺に生じる腫瘍を指します。

良性腫瘍・悪性腫瘍ともに存在します。

腫瘍が大きくなり周辺臓器に影響を及ぼすようになると、声がかすれる(嗄声)、物が飲み込みにくくなる(嚥下障害)などの症状が現れます。

さらに、甲状腺機能亢進症状・低下症状など、その機能に関連した症状が現れることもあります。

関連記事:末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?

甲状腺ホルモンが多い時の病気(甲状腺機能亢進症)

甲状腺機能亢進症とは、甲状腺のホルモンが過剰に分泌されることにより、全身に様々な症状が引き起こされる病気の総称です。

バセドウ病

バセドウ病は原因となる抗体の存在により甲状腺のはたらきが異常に亢進することで、甲状腺ホルモンが過剰に産生される病気のことです。

先述のように、甲状腺ホルモンは全身の臓器に作用して様々な機能や新陳代謝を促すホルモンです。

バセドウ病を発症しホルモン濃度が大幅に上昇すると、以下などの身体的症状や、精神的症状が現れることがあります。

- 心拍数の増加

- 手の震え

- 血圧の上昇

- 発汗

- ほてり

- 活動性・基礎代謝の亢進による体重減少

- 甲状腺ホルモンの消化管機能亢進作用による下痢

- イライラ感や落ち着かな

発症頻度は1000人に0.2~3.2人とされていますが、若年女性にやや多い傾向にあるのが特徴です。

発症原因は何らかの原因で生じた「甲状腺刺激抗体」と呼ばれるものであり、免疫機能の異常により発症する自己免疫疾患の1つとされています。

バセドウ病は適切な治療をしないまま放置すると心不全や骨粗しょう症などを引き起こすリスクがあり、早期発見および早期治療が重要です。

適切な治療を受けなかったり、日常生活でストレスに晒されたりすることにより、症状が急激に悪化する「甲状腺クリーゼ」に陥ることがあります。

これは非常に重篤な症状を引き起こし、最悪の場合は死に至ることもあるものです。

甲状腺機能亢進症の治療は絶対に自己判断で中断せず、治療(受診)を続けていくこと、そして、日常生活にも注意していくことが必要となります。

無痛性甲状腺炎

無痛性甲状腺炎は、何らかの原因により甲状腺に存在する細胞が破壊され、甲状腺ホルモンが血液中に過剰に分泌されてしまう病気のことです。

慢性甲状腺炎(橋本病)の経過中に発症することが多いです。

その他に、出産後数か月以内、ステロイド治療中、インターフェロン治療中、一部の抗不整脈薬の内服中に発症することもあるとされています。

しかしながら、細胞が破壊される詳細な機序はわかっていません。

甲状腺ホルモンが過剰に放出されるため、バセドウ病で見られるような甲状腺機能亢進症状(心拍数の増加、手の震え、発汗など)を呈するようになります。

ただし、破壊された甲状腺の細胞は時間の経過とともに徐々に修復されていくため、それに伴い甲状腺機能も正常化していきます。

バセドウ病は時間経過で自然軽快をするとは限らず、無痛性甲状腺炎とは治療方法も大きく異なるので、両者を区別することはとても重要です。

なお、回復の過程で一時的に低値を取ることや、低値のまま推移することもあり、その場合は甲状腺ホルモンの補充が必要となることもあります。

亜急性甲状腺炎

亜急性甲状腺炎は、何らかの原因により甲状腺に炎症が生じる病気のことです。

「亜急性」ですので、慢性的に続くことはありません。

甲状腺が炎症で破壊されることにより、甲状腺部位の疼痛、発熱といった症状や、血液中の甲状腺ホルモンの上昇を呈しますが、炎症が落ち着いてくるとホルモン値は低下してきます。

上気道炎に続発して生じることが多く、原因はウイルス感染と考えられていますが、詳細な機序は明らかになっていません。

女性の発症率が高い傾向にあり、30〜40歳代が多いとされています。

症状が類似するものにバセドウ病がありますが、治療方法が全く異なるため両者を区別することはとても重要です。

治療は疼痛に対する治療と甲状腺機能亢進症状に対する治療の、いずれも対症療法が中心です。

疼痛に対しては解熱鎮痛薬を使用しますが、症状が強い場合には炎症の沈静化を目的として内服ステロイドを使用し、徐々に減量していくという治療法が選択されることもあります。

なお、回復の過程で血液中の甲状腺ホルモン値が一時的に低値を取ることがあります。

その他の病気

中毒性多結節性甲状腺腫(プランマー病)は、甲状腺腫瘍が甲状腺ホルモンを過剰に分泌している病気です。

甲状腺機能亢進状態となり、バセドウ病に似た症状がみられることがあります。

放射性ヨウ素によるシンチグラフィー検査を用いて診断します。

高齢者で比較的多くみられます。

特定の薬剤服用時に甲状腺機能亢進状態を来たすものもあり、原因薬剤にはアミオダロン、インターフェロンアルファ、PD-1阻害薬(抗がん剤)などが挙げられます。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

甲状腺ホルモンが少ない時の病気(甲状腺機能低下症)

甲状腺機能低下症とは、甲状腺機能が低下し、甲状腺ホルモンの分泌量が通常よりも少なくなることにより、全身に様々な症状が引き起こされる病気の総称です。

橋本病(慢性甲状腺炎)

橋本病(慢性甲状腺炎)とは、慢性的に甲状腺の炎症が引き起こされることにより甲状腺が徐々に破壊され、甲状腺ホルモンの分泌が低下していく病気です。

先述のように、甲状腺ホルモンは全身の臓器に作用して様々な機能や新陳代謝を促すホルモンです。

橋本病(慢性甲状腺炎)を発症しホルモン濃度が大幅に低下・不足すると以下などといった身体的症状・精神的症状を引き起こすことがあります。

- 体重増加

- 浮腫

- 脱毛

- 皮膚の乾燥

- 抑うつ気分

- 眠気

甲状腺部の腫大が顕著な場合は首・喉の圧迫感や違和感がみられる場合もあります。

橋本病(慢性甲状腺炎)の発症頻度は比較的高く、30~40歳代の女性に多く発症するとされており、発症原因は何らかの免疫異常であり「自己抗体」が生成されることによるとされています。

治療は不足する甲状腺ホルモンの補充(薬物療法)ですが、必ずしもすべての方に補充が必要とは限りません。

バセドウ病と同様、基本的には継続的な治療(受診)が必要です。

その他の病気

先述の無痛性甲状腺炎、亜急性甲状腺炎においては、経過中に血液中の甲状腺ホルモン値が一時的に低値をとることがあります。

関連記事:老人性うつとは?|原因や特徴・認知症との違いを解説

甲状腺の腫瘍(甲状腺がん)

甲状腺に生じる腫瘍を指します。良性腫瘍・悪性腫瘍ともに存在します。

甲状腺がんの9割が乳頭がん

甲状腺がんの中で最も多い8~9割を占める代表的な甲状腺がんです。

30~50歳代の方に特に多く見られますが、若年から高齢者まだ幅広く分布します。

女性に多く、しこり以外の自覚症状がない

頸部のしこりを契機として発見されることもあります。

しかし、自覚症状がないことも多く健診における触診で指摘されたり、頸動脈エコー、CTなどの他の検査で偶然指摘され、その後の精密検査で初めて診断されることもあります。

手術をすることで予後は良好

甲状腺乳頭がんの治療は一般的に外科的切除です。

ただし、遠隔転移(肺転移や骨転移など)がある場合は放射性ヨウ素内用療法が行われます。

病気の進行は遅く、全身に広がることは少ないとされており、腫瘍の存在が疑われた場合にはそれがどのタイプの腫瘍であるかをはじめとした正確な診断を受けることが重要です。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

行くべき治療について

内服療法、手術療法、アイソトープ治療(放射線治療)があります。

代謝内分泌内科や耳鼻咽喉科、一般内科などで受診を

内服療法は代謝内分泌内科、一般内科、耳鼻咽喉科などで受診することができます。

手術療法は耳鼻咽喉科で、アイソトープ治療(放射線治療)はそれを専門とする医療機関や大学病院などの高度医療機関で行うことが多くなっています。

主な治療法

薬物療法

バセドウ病に対する治療は内服療法(抗甲状腺薬)から入ることが多いです。

副作用が出ることも多く、治療開始後は副作用出ていないかの判定を慎重に行っていくことが必要です。

甲状腺ホルモン値は比較的速やかに落ち着くことが多いですが、副作用により服薬が継続できない場合などは後述の他の治療法を検討する必要が生じてきます。

また、服薬量の調整や見直しも必要であり、定期的な受診、血液検査、によってそれを行っていく必要があります。

それ以外の甲状腺機能亢進症の場合は対症療法が主な治療となります。

甲状腺機能低下症の場合は甲状腺ホルモンの補充(内服薬による)が主な治療法となります。

手術療法

薬物療法などの他の治療法で十分な効果が得られない場合や、副作用のために薬物療法が継続できない場合などに実施されます。

甲状腺を摘出することとなり、手術後そのままの状態では甲状腺機能低下症となるため、甲状腺ホルモンの補充(内服薬による)が必要となることが多いです。

放射線(アイソトープ)療法

甲状腺はヨウ素が蓄積しやすいという性質を利用したものです。

放射性物質を含有するヨウ素製剤を内服し、放射性物質を甲状腺に蓄積させることで甲状腺組織の破壊を促すという治療です。

甲状腺ホルモンを分泌する細胞を減少させるため、根本的治療も望めます。

甲状腺の体積を評価するなどの方法で事前に使用する用量を決定するします。

しかし、治療効果が高すぎると甲状腺ホルモンの分泌量が、必要量より少なくなることもあり甲状腺ホルモンの補充(内服薬による)が必要となることもあります。

実施できる医療機関は限られており、年齢および妊娠・授乳前後の治療期間の制限もあります。

症状や人によって治療は異なる、早めの受診

先述のように症状が出ないケースも数多くあります。

また、自己判断での治療中断、通院中断は、甲状腺クリーゼのように大変危険なこととなる可能性もあります。

(直近の血液検査値が正常であったとしても、その後も永久に正常な値で推移する保証はありません)

関連記事:救急外来や救急車を呼ぶ基準や命に関わる危険な症状について解説

病院や家来るドクターでできる治療

甲状腺ホルモン値や各種抗体値を即日検査できない病院・診療所も多くあります。

しかし、先述のような甲状腺クリーゼを疑う症状があれば、すぐに救急外来を受診してください。

それ以外の場合は、現在の処方内容や直近の検査値、通院中断している場合にはその旨も含め、ぜひ、家来るドクターへご相談ください。

解熱剤のことなら家来るドクターに相談△

まとめ

甲状腺疾患は特徴的な症状に乏しいこともあるため、おかしいなと思ったときは検査を受けることを推奨します。

また、治療・通院されている場合には絶対に自己判断で中断しないことが大切です。

執筆者

専門分野

糖尿病・内分泌

学会専門医・認定医

- 日本内科学会認定内科医

- 日本糖尿病学会専門医

- 日本医師会認定産業医

経歴

- 名古屋市立大学 卒業

- 豊橋市民病院 初期研修医勤務

- 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科

- 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科

- 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科

- 西春内科・在宅クリニック 副院長

- 横浜内科・在宅クリニック 院長

- >>詳しいプロフィールはこちらを参照してください。